序

慶応2年(1866)には、江戸時代百姓一揆の最後の大きな波がやってきた。一揆の件数は70件をこえ、江戸時代最多の一揆数を記録した。天保期(1830~1843)以降大きく揺らいだ幕藩体制は、諸外国からの開国要求や討幕派と幕府の対決などによって危機的状態になっていった。

そのような状況において、幕府は各藩に長州征伐の命を下したが、各藩は財政窮乏の中で多大な軍事費調達に悩み、又、藩内民衆の不穏な動向に出兵をためらう藩が多く、出兵の準備は進まなかった。 慶応元年(1865)11月、津山藩にも芸州への出兵が割り当てられた。

しかし、軍事費支出の増加によって、急速に藩財政の破局的な状態が深刻化しており、文久元年(1861)以降、年貢を増やす措置や借財では軍事費の支出が賄えない状況に陥った。津山藩はこの財政危機を回避するため、御用金として町人・百姓を問わず三度目の献金や調達金を課すことを命じた。 このような封建社会崩壊期の政治・社会情勢を背景に起こった一揆が、美作改政一揆である。

1. 発端

慶応2年(1866)の作州は夏以来の気候不順により冷害に見舞われ、稲の出来が大変遅れていた。8月7日(旧暦)の夜には暴風雨が襲い、中稲・晩稲の花がほとんど吹き散らされ、さらに洪水となった。

稲田は倒れ、年貢米の取り立てに百姓たちは恐れおののいた。食うや食わずの苦しさが続いていた中、30日余りの地震がその不安をさらに深めた。

被害が特に大きかった加茂谷では、前々年からの連続凶作で、百姓たちは津山藩に年貢の軽減を再三嘆願するも、初めは全く取り上げられなかった。やがて御手当金として金1,500円・米2,700袋が貸し出されたが、領内全体には到底足りなかった。

当時、津山藩も長州征伐で財政が逼迫しており、農民の訴えを聞く余裕はなかった。 その結果、百姓たちへのしわ寄せが強まり、東北条郡行重村西分の百姓・直吉らが立ち上がることとなる。

「このままでは今年の年貢はおろか、自分たちの暮らしすらままならぬ」として、庄屋に何度も願い出たが受け入れられず、ついに直吉は「願書をしたため津山の殿様に強訴するほかない」と決意する。

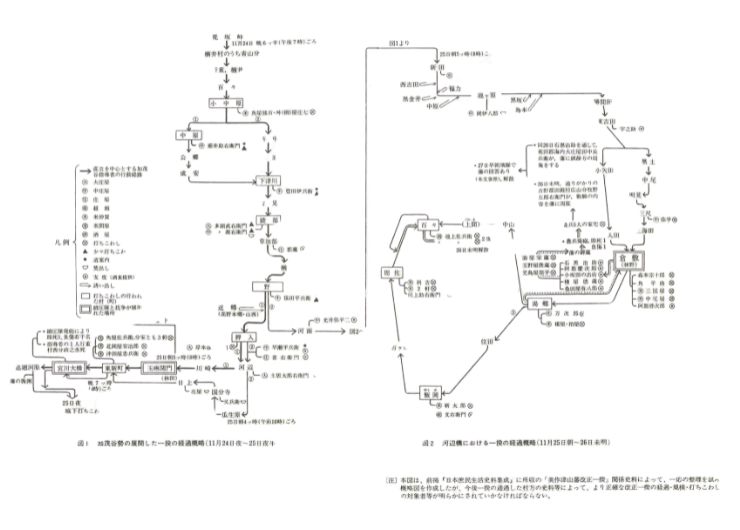

11月24日、直吉は同志たちに「今晩出発しよう」と告げ、一揆を決行することとなる。 こうして、美作改政一揆はその第一歩を踏み出したのである。

当時の津山藩では年貢の取り立てが厳しく、特に不作の年には村人たちの生活は困窮しました。また、新たに導入された法令や支配体制が急激に変化し、農民の不満が高まりました。

2. 要求

百姓たちは、過酷な年貢の取り立てや負担の大きな夫役(ぶやく)に対し、庄屋を通じてたびたび藩に訴えていました。しかし、これまでの訴えはいずれも受け入れられることなく、抑圧されたままの生活が続いていました。

こうした中、1866年(慶応2年)の春、津山藩加茂郷の村々では、庄屋や年寄(としより)と呼ばれる村の指導者層が集まり、藩への再度の訴願を計画しました。内容は、年貢の軽減、夫役の縮小、特別税の廃止などを求めるもので、文書にまとめられました。

この嘆願文は、正式な手続きを踏んだ「御用留(ごようどめ)」として津山藩へ提出されましたが、今回も黙殺される結果となります。村人たちの不満はさらに高まり、ついには一揆という形で意思を示すことを決意するに至ります。

3. 経過

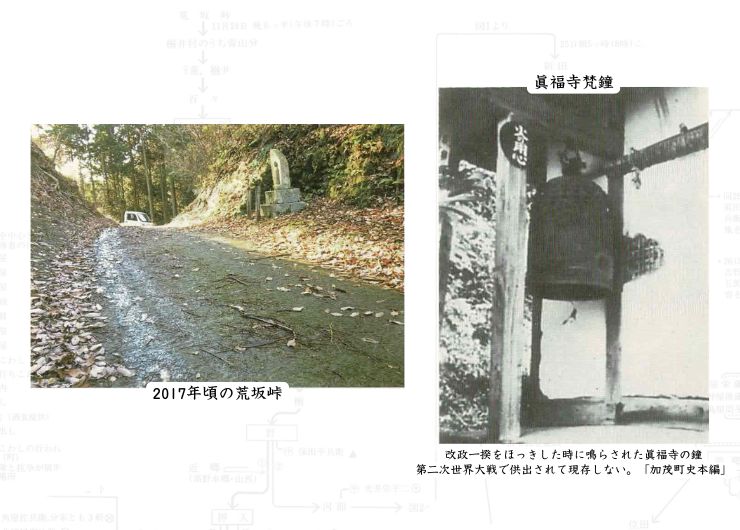

一揆は1866年(慶応2年)6月20日未明、加茂郷・眞福寺の鐘の音を合図に始まりました。庄屋や村役人の家屋を襲撃し、年貢台帳の破棄や証文の焼却が行われました。

鎮圧を恐れた津山藩は、武力ではなく交渉による収束を図ります。一揆勢との間で話し合いが持たれ、要求の一部が受け入れられるかのような姿勢が示されました。

一揆は数日にわたって展開されましたが、やがて藩による調略や圧力により、徐々に農民たちは解散していきました。名指しで指導的立場にいた人物たちはその後、厳しい取り調べと処罰を受けることになります。

4. 結末

一揆は最終的に津山藩によって鎮圧されましたが、藩側も状況の深刻さを理解し、以後は年貢の取り立てを一部緩和するなどの対応をとりました。しかし、この対応は一時的なものであり、根本的な解決には至りませんでした。

農民たちの要求が完全に受け入れられることはなかったものの、この一揆は後の改革運動や、近代的な農民運動の一助となる重要な出来事でした。

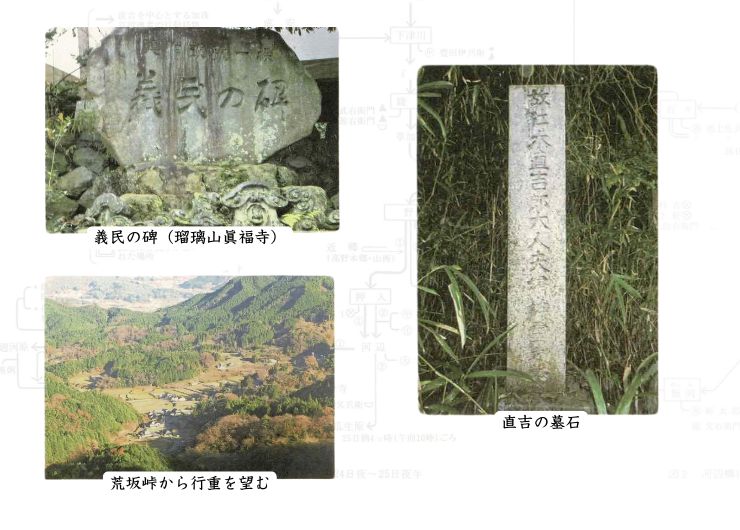

改政一揆の主導者・直吉は、勝北郡福井村(今の津山市福井)の出身とされ、若い頃は諸国を巡る札売りをしていたとも伝えられています。道楽者といわれながらも、人情や世の中に詳しい人物でした。行重村に養子に入り、家庭を持っていました。自首して一揆の責任を引き受けた際には、家族への想いを込めた和歌を辞世の句として残しました。

獄中で同じ一揆関係者の平六と出会い、互いの境遇を語り合いました。平六は古見村の出身で、強い体格と誠実な人柄の持ち主でした。直吉は短気を恥じ、死を受け入れる覚悟を示していました。

一揆の参謀として活躍した政之丞は、直吉と同じく行重村出身の才人で、34歳で銃殺されました。また、副頭取格の光治郎は、東田辺村から移住し、家族を支えるまじめな農民でしたが、牢で病死しました。彼も享年34歳でした。

彼らは皆、時代の中で正義を信じて立ち上がった義の人たちでした。

参考文献:平成29年(2017年)著作・発行 加茂郷士史研究会(岡山県津山市加茂町)